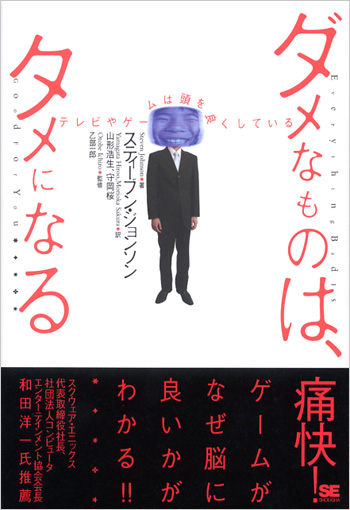

ダメなものは、タメになる ~テレビやゲームは頭を良くしている~

山形 浩生 翻訳

守岡 桜 翻訳

Steven Johnson 著

乙部 一郎 監修

テレビやゲームばかりやってるとバカになる???

通俗的な見解を科学的に払拭!アンチ「ゲーム脳」!!

ゲームやドラマは複数の人物の複数の視点やエピソードを追い、関係性を把握しておかないと理解やプレイができなくなってきている。著者はこうした複雑化の傾向をスリーパー曲線と呼び、IQスコアや認知力を上げるデータを根拠に、人々は「賢くなっている」ことを示す。

昨今、テレビやゲームがさまざまな社会問題の元凶のように語られる風潮の中で、よりバランスのとれた健全な議論が行なわれるために、一石を投じる一冊。

はじめに スリーパー曲線

第I部

第1章 ゲーム

第2章 テレビ

第3章 インターネット

第4章 映画

第II部

あとがき

さらに読み進めるためのガイド

注

謝辞

お問い合わせ

内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。

正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや

その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。

利用許諾に関するお問い合わせ

本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。

書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。

kubottar さん

2016-12-29

テレビゲームを戦略的にプレイしてる子供たちもたくさんいる。数百人のギルドをまとめる小学生とか確かにすごいとは思うけど、やはり極少数のレアケースを例にとっているだけにも聞こえる。スポーツのようにゲームも勝ち負けを意識してる子供にはタメになっていると思う。

H.A さん

2015-12-30

テレビ、ゲーム、インターネットなど人間をダメにする一般では考えられているポピュラー文化は、頭を良くしている可能性があると主張する本。簡単に言えば、テレビにおけるドラマの内容やゲームシナリオなど、より複雑になるにつれ、その複雑性を理解するだけ頭がよくなるということらしい。言わんとしていることはわからんでもないが、実験データなど客観的にその可能性を示すものがもっと取り上げられて入れば説得力ある本になったと思う。

ネオおしりいぬ さん

2013-05-11

チャーリー・カウフマンの記事があるので読んでみました。 ゲームやTV番組等のポップカルチャーは、抽象的な問題解決や社会的知能に対する報酬系により、複雑な方向にむかってフィードバップループを起こしているという話。 反ゲーム脳みたいな感じ。

.png)