本記事は『たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング』の「第1章 マーケティングの「アイデア」とN1の意味」を抜粋したものです。掲載にあたり一部を編集しています。

マーケティング「アイデア」とは何か

第1章では、マーケティング上で有効な「アイデア」の定義と、それを導くためになぜ一人の顧客(N1)に絞り込んで掘り下げていくべきかを解説。顧客へのインタビューと分析を続け、数多くの事例を重ねた結果、明らかになった有効な「アイデア」が成立する条件とそのつかみ方を紹介します。

四象限で定義するアイデア

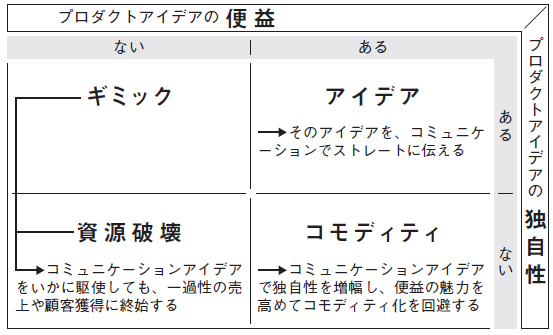

本書における「アイデア」を端的に定義すると、「独自性」と「便益」の四象限で表すことができます(図1)。結論を先に言うと、独自性と便益を兼ね備えた「アイデア」があるかどうかが、マーケティング上で最も重要な要素です。

独自性とは、他にはない特有の個性であり、唯一無二とも言い替えられる、既視感のない特徴です。英語では、"Only-one Uniqueness"とも言えます。筆者はさらに、"Never"の要素が揃っていることと定義しています。見たことのない、聞いたことのない、触ったことのない、嗅いだことのない、経験したことのないという、五感で感知したことがない個性です。そうしたものに、人は注目します。つまり独自性の有無は、注目に値するかどうかで確認できます。

一方で、便益とは、顧客にとって都合がよく利益のあることを意味します。ベネフィットやメリットとも表されますが、それを利用することで得られる有形、無形の価値であり、「便利、得、有利、快、楽」などがあります。便益は、その商品やサービスが買うに値するか、時間を使うに値するかの判断を左右します。

この組み合わせで四象限を描くと、図の右上に位置する、独自性と便益を兼ね備えたものを「アイデア」と呼ぶことができます。他の象限を考えると、その意味合いが明確になります。

他の象限から、一つずつ見ていきます。まず右下の、独自性がなく便益があるものは、いわゆる「コモディティ」です。コモディティとは、代替性がある商品やサービスで、市場においてその価値は競合と同等として扱われます。マーケティング的に言えば、差別化されていない商品やサービスのことです。

次に左上の、独自性はあるが便益がないものを考えてみると、買ったり時間を費やしたりする価値がない特徴を備えている、人目を引くためだけの「ギミック(仕掛け)」です。それ自体に価値がないので、詐欺とも言えるかもしれません。非常に独創的な特徴を、商品そのものやパッケージやテレビCMなどで提案しても、それに相応しい便益を顧客に提供しないなら、一過性のエンターテインメントに過ぎないでしょう。

最後に左下の、独自性がなく便益もないものは何でしょうか? それは、各種のリソースを無駄遣いしている、ただの「資源破壊」です。開発にかかる時間や費用、コミュニケーションコスト、そのすべてが無駄になってしまっています。

この四象限で、独自性と便益の両方がなければ、新しい価値提案とはならず、「アイデア」ではないと考えています。

独自性を持たせることと似たような意味の言葉として、マーケティングで多用される「差別化」があります。マイケル・E・ポーターが著書『競争の戦略』(ダイヤモンド社)で使用した言葉で、本来は独自性を意図して提唱されていますが、一般的には、競合と同じ便益において「〜がより高い、強い、優しい、うるおう、清潔に……」などの比較優位性の意味だと誤解されています。独自性がなく、比較優位性のみであれば、この四象限のコモディティに近い状態で戦っていることになりますし、ポーターが提唱した元々の差別化の意味とも異なります。

本書で言う独自性は、あくまで唯一無二な、Only-one Uniquenessを意味します。独自性が弱いと、コモディティ競争に陥ってしまうのです。もちろん、コモディティ競争もマーケティングの対象ですが、圧倒的な成長を達成するには、商品やサービスの誕生時から、常に「アイデア」を生み出し、提供し続けなければなりません。

稀代のマーケターとも言われたスティーブ・ジョブズが、このような発言を残しています。

「美しい女性を口説こうと思ったとき、ライバルの男がバラの花を10本贈ったら、君は15本贈るかい? そう思った時点で君の負けだ。ライバルが何をしようと関係ない。その女性が本当に何を望んでいるのかを、見極めることが重要なんだ」。

"When you want to have a date with a girl, are you going to send her 15 roses if you know that your rival is sending her 10 roses? If you would think so, you will be defeated on that moment. Whatever your rival does, is not what matters. What does that girl really want?"

(『人生を変えるスティーブ・ジョブズスピーチ』国際文化研究室[編]、ゴマブックス)

「プロダクトアイデア」と「コミュニケーションアイデア」

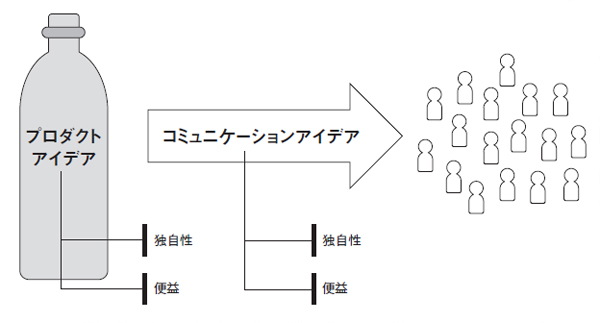

ここからは、「アイデア」は独自性と便益を兼ね備えたものだということを前提に、さらに深堀りしていきます。マーケティング業務上、「アイデア」には、大きく分けて次の2つがあります(図2)。

【1】商品やサービスそのものとなる「プロダクトアイデア」

【2】商品やサービスを対象顧客に認知してもらうための手段である「コミュニケーションアイデア」

それぞれに、独自性と便益の四象限を適用することができますが、この2つには【1】が主体で【2】は従属要素であるという明確な主従があります。簡単に言うと、「プロダクトアイデア」の独自性がやや弱くても、便益があれば「コミュニケーションアイデア」で補強して売上の向上やブランド育成が可能ですが、商品やサービスそのものに便益がなかったら、「コミュニケーションアイデア」だけで中長期的な売上を獲得することは不可能です。続いて詳しく解説します。

【1】プロダクトアイデア

対象顧客に対して、商品やサービスそのものに独自の機能や特徴があり、かつ具体的な便益があることです。

iPhoneが登場時において、携帯電話に音楽プレーヤーのiPod機能が備わり、インターネットに繋がった唯一の携帯電話=スマートフォンであったように、その独自性自体が便益であれば最強ですが、独自性が便益と繋がっていなければ、四象限で示したギミック・詐欺になります。

例を挙げると、波形で厚みがあるという独自性のあるポテトチップは、その独自性自体が「食べ応えがあっておいしい」という便益に繋がっていますが、星型のポテトチップはその形状がおいしさに繋がっていないので、独自の見た目の面白さで1回は購買されても、継続購買は起きにくいでしょう。過去のヒット商品番付を見れば、そのような短命の商品がたくさん見つかります。ほとんどの場合、これは偶然ではなく、商品登場時から見えていた結果なのです。もちろん、短期の売上を作るために意図的にこうした商品を発売する場合もあるでしょうが、そうでないなら、継続的な購買になり得るかどうかを、その「プロダクトアイデア」の有無で検証する必要があります。

最も理想的なのは、前述のiPhoneのように、独自性そのものが便益であることです。宿泊サービスのAirbnb(エアービーアンドビー)や移動向け配車サービスのUber(ウーバー)もそうです。筆者が関わらせていただいたブランドでも、ロート製薬の「肌ラボ」も、ロクシタンも、ニュースアプリのスマートニュースも、その誕生時において「独自性=便益」でした。

次に理想なのは、確固たる独自性が便益を支えている場合です。例えば風邪薬で「独自の有効成分◯◯が入っているから効く」という場合、「◯◯」という独自性が、「風邪が治る」という顧客にとっての便益を支えています。P&Gに"Reason to Believe(RTB)"、信じるに足る理由という意味のマーケティング用語がありますが、この例ではRTBとして「◯◯」があるから顧客が購入しているわけで、風邪が治るという便益自体は、どの風邪薬でも共通して謳っていることです。

もちろん、このような「プロダクトアイデア」を創出するのは簡単ではありませんが、独自性と便益を両立する「アイデア」を創出することは、マーケティング責務の一つだと思います。

一方で、「プロダクトアイデア」を伴って世の中に登場し、早々に成功を収める商品やサービスは、例外なく追随する競合商品がすぐに登場し、その独自性がコモディティ化されていきます。「肌ラボ」やスマートニュースに、現在いくつの競合があるかを考えると、自明です。

このコモディティ化競争に勝つために、便益と繋がる独自性を維持すべく「プロダクトアイデア」自体をアップグレードしていくのもマーケティングの仕事ですが、同時に必要になってくるのが、2つ目の「コミュニケーションアイデア」です。

【2】コミュニケーションアイデア

これは、「プロダクトアイデア」を対象顧客に伝え、購買行動を起こしてもらうためのコミュニケーション自体の「アイデア」を意味します。コミュニケーションも、独自性と便益との組み合わせで成り立っています。

コミュニケーションの独自性とは、広告やリアルイベント、キャンペーンの仕組みなどにおけるクリエイティブの独自性を指します。理解しやすい例として広告を取り上げると、そこで使用される言葉、ビジュアル、映像、ドラマ、ストーリー、タレントなどに既視感のない独自性があるかどうか、ということです。前項で「独自性とは注目に値すること」と述べましたが、広告のクリエイティブに独自性がないと、振り向いてもらえません。

一方、コミュニケーションの便益とは、広告を受け止める対象顧客が具体的な便益を受け取れることを意味します。広告に接触すること自体が楽しい、面白い、心地良いといったプラスの要素をもたらすか、ということです。コミュニケーション自体に独自性があり、またそれに接すると便益が得られること、この2つの条件を満たすのが、「コミュニケーションアイデア」です。

有名な成功事例としてソフトバンクを取り上げると、同社は2006年にボーダフォンを買収し、広告に当時人気の高かったキャメロン・ディアスやブラッド・ピットという外国人タレントを起用し、2007年からは〝犬のお父さん〞が登場する「白戸家」シリーズなどのテレビCMを展開して、大きな飛躍を遂げました。

NTTドコモ、KDDIという巨大企業に、後発として「コミュニケーションアイデア」で強い独自性を訴求して成功した事例ですが、2008年7月からはiPhoneの独占販売を実現したことに注目しなければなりません。この後、2012年にKDDIでもiPhoneが発売されるまで、このiPhone独占販売が圧倒的な「プロダクトアイデア」として、ソフトバンクの成長を支えたと言えます。ここで混同してはいけないのは、コミュニケーションの成功と、「プロダクトアイデア」自体の成功です。

話題になる広告には独自性があり、広告自体の面白さなどが便益として伝わっています。そうした広告はソーシャルで拡散され、評価されて広告賞を受賞したりしますが、必ずしも商品やサービス自体の購買に結びついているわけではありません。ソフトバンクは、「コミュニケーションアイデア」と「プロダクトアイデア」を見事に組み合わせて大成功しましたが、ヒットしていると言われるテレビCMの多くが、広告が購買に結びつかないという問題を抱えています。

「コミュニケーションアイデア」は、独自性で注目を集めたとしても、その便益がプロダクト自体の便益に結びついていないと機能しません。広告の面白さだけが便益として受け止められ、プロダクトの便益にひもづかず、購買に繋がらないのです。

プロダクトアイデアは不可欠

前述のように、この2つには主従があり、必ず「プロダクトアイデア」ありきです。いくら「コミュニケーションアイデア」が独自性と便益ともに優れていても、「プロダクトアイデア」が脆弱である場合は、良くて一過性の売上を確保するに留まり、事業成長にインパクトを与えることは難しいです。「プロダクトアイデア」を固めた上で、その状況によって、「コミュニケーションアイデア」の役割が決まります(図3)。

「プロダクトアイデア」自体が強ければ、広告上の「コミュニケーションアイデア」にクリエイティブの独自性を追求する必要はありません。プロダクト自体に注目を集める独自性も購買に値する便益もあるので、広告に携わる方々にとっては残念な話かもしれませんが、「プロダクトアイデア」の価値、つまりその独自性と便益をストレートに、できるだけ多くのターゲット顧客に伝えれば、広告は購買行動に必ず繋がります。余計なことをする必要はないのです。「プロダクトアイデア」が際立っているのに、テレビCMのクリエイティブに妙なひねりを入れて、一体何の商品・サービスなのかわからなくなり「プロダクトアイデア」本来の強さが伝わらないケースも非常に多くあります。

逆に、「プロダクトアイデア」の独自性が弱くても便益が強い場合(図の四象限で「コモディティ」に近い場合)、「コミュニケーションアイデア」の独自性で補って商品やサービスの便益を強く印象づけられれば、良い結果を得られます。コミュニケーションで注目を集めて、商品やサービスの便益を知って体感してもらえばいいからです。

ただし、「プロダクトアイデア」の便益が弱ければ(四象限の「ギミック」や「資源破壊」に該当する場合)、どんなに強い「コミュニケーションアイデア」で広告しても、一過性の売上を作るだけに終わってしまいます。

また、現実には、市場導入で成功した「プロダクトアイデア」には競合がたくさん現れます。この初期の成功の時点からマーケットは拡大していきますが、同時に始まる同質化、コモディティ化と戦っていく必要があります。

最も重要な、便益と繋がる独自性を維持するために、「プロダクトアイデア」をアップグレードしながら「コミュニケーションアイデア」でコモディティ化を避け、いかに追随商品やサービスに対する「プロダクトアイデア」を強化していくか……という役割をマーケターは担うことになります。大きく言えば、「プロダクトアイデア」への理解と共感、その体験こそがブランドを創るのです。「コミュニケーションアイデア」でブランドを創るのではないのです。

コミュニケーションアイデアの限界

大規模な資本や営業力がある場合、大きな既存マーケットを見つけられれば、独自性が弱くても基本的な便益のみで勝てる可能性はあります。商品がコモディティに近くても、顧客に独自性と便益を感じてもらえる「コミュニケーションアイデア」を創出し、大規模なメディア投資と、体験と購買の場を作って勝利する方法です。認識しにくい独自性であっても、パッケージの形状やデザイン、ネーミング、テレビCM、PR、デジタル施策、小売の店頭も押さえて大規模に360度コミュニケーションを図り、ブランドを育成することは可能です。

しかし現実的には、ほとんどの企業やベンチャーにはそこまで大規模なリソースはなく、このような物量戦略の適用は難しいと思います。また、強い「コミュニケーションアイデア」の開発も簡単ではありません。マーケターとしてそれなりの試行錯誤の経験が必要になりますし、そのための人材育成も非常に難しいことです。中途採用するにしても、ニーズに合う人材が多くないのが現実です。

広告代理店に依頼する場合も、その難しさは変わりません。そもそも「プロダクトアイデア」が弱い商品に対して、何とか良いコミュニケーションを考案してくださいと広告代理店に丸投げしていては、売上の伸長に繋がりようもありません。

マーケット環境を見ても、独自性の弱い商品やサービスは、ますます通用しなくなっています。80年代、90年代、2000年代は、有名タレントを起用しただけでメディアに大きく取り上げられ、日常で話題にしてもらいやすい時代でした。ECが黎明期で流通が店舗に限られていたころは、情報の流通も4マスメディアに限られ、情報量自体も少なかったので、わずかな差(弱い独自性)がニュースとして多くの顧客に届きました。

2007年のiPhone登場を一つの契機にスマホが浸透し、情報の流通量は飛躍的に増え、情報入手のルートも広がって、そこそこの「アイデア」では注目されず、あっという間に埋もれてしまうようになりました。

ソーシャルマーケティング、インフルエンサーマーケティング、バズマーケティングなど、デジタル分野を中心に様々な新しいコミュニケーション手法が提案されていますが、強い「プロダクトアイデア」がなければ、このような手法で商品やサービスが広く拡散することはありません。投資すれば、インプレッション数や再生数自体は確かに伸び、情報自体も拡散したように見えますが、それが大きな認知形成や購買に繋がることはありません。インプレッションが2000万あった、動画が300万回再生されたと言っても、筆者が知る限り、その結果として大きな売上になったケースはあまりないのが現実です。

これらの手法が問題なのではありません。ただ、相対的な価値でしかないプロダクトの比較優位性を訴えるだけでは、戦略として不十分な時代になってしまったということです。独自性を伴った便益という「アイデア」そのものが問われる時代になったのです。

早期の認知形成の重要性

マーケティングにおいて重要な「プロダクトアイデア」と「コミュニケーションアイデア」の説明をしましたが、マーケティングが成功する上で、もう一つ重要なことがあります。それは、早期の認知形成です。

強い独自性と強い便益を伴った「プロダクトアイデア」が開発できても、模倣してきた追随者にポジションを奪われ、ニッチな類似ブランドになってしまうことは多くあります。メルカリもフリマアプリとして後発ですし、「肌ラボ」も実はヒアルロン酸系化粧水として後発でしたが、早期の認知形成を獲得し、カテゴリーNo.1となりました。

逆に、ニュースアプリとして日本初だったスマートニュースは、強い独自性と便益で世の中にデビューし受け入れられたもの、その後に登場した競合の認知形成に先を越されて、危うくニッチブランドとして停滞するところでした。

様々なカテゴリーにおいて、実はトップブランドの多くは、その「プロダクトアイデア」に関して後発商品です。この事実は、認知形成スピードの重要性を物語ります。

認知を十分に作れていないから売れていないのに、見た目の売上上昇が止まったからといって投資を止めてしまうケースがよくあります。伸びないのは「プロダクトアイデア」自体に問題があるのか、それとも認知不足なのかを冷静に見極めないと、成長機会をみずから摘んでしまうことになります。

認知形成のスピードを活用して躍進した事例としては、ソフトバンクが行っていた「タイムマシーン経営」が有名です。世界中で芽生えつつある強い「プロダクトアイデア」をいち早く探し出して、それを自社サービスとして日本で開発し、本家本元が日本に参入する前に、そのカテゴリーの認知を作ってしまうのです。

実は同じ戦略を、中国に見て取ることができます。中国には、いまだにGoogleとYouTube、Facebook、Amazon、Twitterが参入できていませんが、Baidu、AlibabaやTencentといった中国企業が同様のサービスを展開して中国国内を独占し、その圧倒的な収益力で海外企業を買収して、世界に進出しています。これは中国政府の方針として「国防上の理由でネット系サービスを海外から入れない」と徹底し、中国系企業に「タイムマシーン経営」を可能にした結果です。中国の人々にとっては、海外で見るGoogleやYouTube、Facebook、Amazon、Twitterのいずれも、中国国内で見たことがあるサービスに似たものでしかありません。

デジタル系以外においても、同様なケースはたくさん見られます。炭酸飲料市場で、コカ・コーラは圧倒的な世界No.1ですが、進出が遅れた中近東やアジア一部諸国では、早期に進出したペプシコーラが先行して認知形成し、長らくNo.1のポジションを維持してきています。ハンバーガーチェーンで圧倒的なNo.1のマクドナルドも、各国で同様な経験をしています。進出の遅れたイギリスではかつて、Wimpyというローカルのハンバーガーチェーンが圧倒的No.1でした。当時のイギリスでは、おいしいファストフードのハンバーガーはWimpyであり、マクドナルドはその進出時点において、「プロダクトアイデア」の弱い二番煎じだったのです。その後の大規模な投資とWimpyの失策で、マクドナルドは徐々に主導権を奪いましたが、初期のハンバーガーチェーンという認知形成に遅れたことで多くの投資と時間が必要になりました。

つまり、強い「プロダクトアイデア」と「コミュニケーションアイデア」に加えて「ターゲット顧客での早期の認知形成」が成功の3要素だと言えます(図4)。また追随者から見れば、優れた「プロダクトアイデア」を有しながらも、その認知形成に遅れている商品やサービスを見つけて、自社でプロダクト開発をして一気に認知を取れば、カテゴリーを奪うことが可能です。特許技術や政府規制などの特殊な参入障壁がない限り、顧客の視点では、本家本元かどうかは関係なく、認知をいち早く形成した競争者が〝本物〞としてカテゴリーを支配することになります。

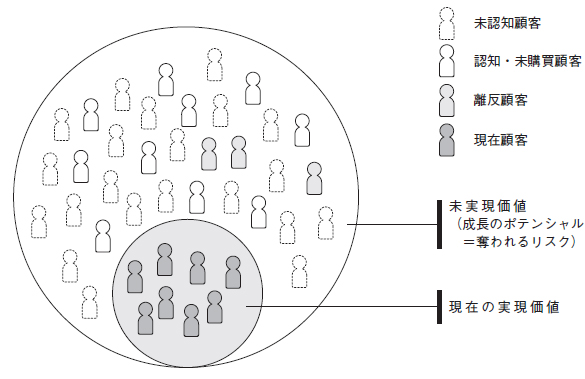

プロダクトの最大ポテンシャルは実現されていない

「プロダクトアイデア」の認知形成の観点で見ると、世の中の商品やサービスのほとんどが、そのターゲット顧客全体で50%の認知も獲得できていないと思われます。筆者が関わってきたブランドで、ターゲット顧客全体の認知率が50%を超えていたのは、3割程度でした。ほとんどの商品はターゲット顧客の半分に存在すら知られておらず、実質的に新商品であると言えます。

逆に、自社商品を認知していない顧客層に対して、追随競合が先に認知を獲得したら、競合に一気に流れるというリスクがあります。自社商品を模倣した競合商品が登場すると、それを単なる模倣で「新しくない」から脅威ではない、と軽視しがちです。しかし、未認知顧客層にとっては、その競合商品は「新商品」として受け入れられるのです。顧客起点でマーケティングを組み立てるべき理由がここにもあります。

ポジティブに考えると、マーケットのターゲット顧客全体で50%の認知すら取っていない商品は、今実現している顧客数や売上の倍以上の成長ポテンシャルを有しており、またネガティブに捉えると、追随する競合の参入で大きくビジネスを失うリスクを抱えています。(図5)。

まだ実現できていない成長のポテンシャルが存在する理由を簡単に整理すると、主に次の3つが挙げられます。それぞれ、取り組むべき方向性を記しました。

【1】そもそも知らない(未認知)

→マーケティング投資対象のターゲット顧客層と訴求内容の見直し

→メディア戦略(選択や投資量)の見直し(特にマスメディアを使用しない場合の認知形成は限定的になりがち)

【2】知っているが買う理由や動機がない(認知かつ未購買)

→ターゲット顧客層と訴求内容の見直し(「プロダクトアイデア」の問題か、「コミュニケーションアイデア」の問題かを見極めて「アイデア」を強化する)

→便益に対して価格が適切かどうか見直し(許容される価格を見極めて改定)

→そもそものプロダクトアイデアの改良(独自性がないのか、便益がないのか、四象限で精査し強化する)

【3】知っていて買いたいが販路がない/わからない(認知かつ未購買)

→販路自体の拡大強化、もしくは、どこで買えるのかという販路自体の認知形成の強化

それぞれの方向性や「アイデア」は、事前にコンセプト評価やテストマーケットを行ってから実行することになります。次項から、なぜこの「アイデア」創出を、顧客一人を対象とする「N1分析」で行うことが重要かを説明します。

N1を絞り込むことを恐れない

ここから、いよいよ一人の顧客のインサイトに迫る「N1分析」について解説します。調査データではよく「N=3,000」のようにサンプル数を表しますが、あえて「N=1」で深堀りすることで、強いアイデアを生み出すための考え方を紹介します。

たった一人を歓喜させるプレゼントを選ぶ

「アイデア」に続いて、なぜ顧客一人(N1)を深堀りする必要があるのか、絞り込む意義について触れたいと思います。

強いマーケティング戦略を作る上で、N1を起点とするマーケティングは、N1000として1000人を対象とするよりもはるかに重要です。例えば、誰かにクリスマスプレゼントを選ぶとき、以下の3つの選択肢の中で、いちばん喜んでいただける自信があるのはどの場合でしょうか?

【1】あなたのお子様、奥様、ご主人、恋人のいずれか一人

【2】あなたの同僚・同級生20人

【3】4年生大学を卒業し、現在東京都在住の、世帯年収800万以上で子どもがいる専業主婦1000人

自明だと思いますが、よく理解できている具体的な特定の一個人から複数人に、そして、さらに自分が直接知らない概念上の複数人になれば、何をプレゼントすれば喜んでいただけるか想像しにくくなります。

深く理解しているたった一人へのプレゼントであれば、趣味嗜好、生活態度、価値観、何を持っているか、普段何に興味があるかを考えることで、本人が想定する以上のプレゼントを選べる可能性が高くなります。【2】や【3】より【1】の方が明らかに、成功確率が高いのではないでしょうか。

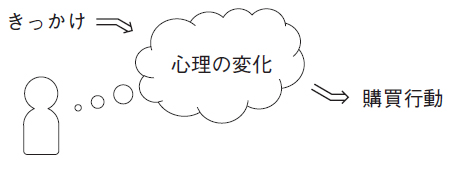

顧客起点とは一人ひとりを見ること

購買行動の背景には、必ず何らかのきっかけがあり、それは行動を追うだけではわかりません。一人を分析する「N1分析」で重要なのは、購買行動を左右している根本的な理由を見つけることです。それは多くの場合、顧客自身も明確に意識できておらず、直接「その理由は何ですか?」と尋ねても答えられませんし、答えていただいても、おそらく真実ではありません。

購買行動に直結している理由とは、その顧客が「購入しているブランドが自分にとって特別な便益をもたらしてくれる」と心理的に認識するに至ったきっかけです。ほとんどの場合、一人の顧客の心理を変えるきっかけは一つに集約されます。

何らかのコミュニケーションや体験を通じて、そのブランド独自の魅力的な便益を認識して初めて購入した、つまり顧客化したときの重要なきっかけ、さらにロイヤル化した重要なきっかけが何だったのかを、N1分析で見つけます(図6)。ブランドの成否、将来の成長を最も左右するのが、このN1分析での掘り下げです。

一般的に統計学上では、その分析において有意差を出すために一定の規模の回答数(=N数)が求められ、それは対象の母集団数と、誤差範囲±5%など必要とする有意水準で変化します。

しかし、「アイデア」創出のために有効な調査は、統計学とは違います。確かに大まかな傾向や差を知るには、一定のN数が必要ですが、大量な人数を調査するほど「アイデア」がつかめるというのは誤解です。具体的なN=1の個人レベルまで徹底的に深堀りしなければ、マーケティングの成果は望めません。論理だけで突き詰めたマーケティングの限界です。

N1から離れると思考は浅くなる――マス思考の問題

当たり前ですが、N=多数の調査から得られる結果は平均値であり、最大公約数でしかありません。これでは、人の心を捉えるような商品開発もマーケティング活動も難しいと思います。誰も強く否定しないが誰も強く支持しない、当たり障りのない、既視感のある提案を繰り返すことになります。

それを何とかしようと、さらに、平均的かつ最大公約数的な戦略プランに投資を重ね、利益の出ない商品となってしまうケースが身の回りにもたくさんあるかと思います。

これを筆者は「マス思考」と呼んでいます。マスメディアを使うマスマーケティングが問題なのではなく、最大公約数を求めるような思考の問題です。

筆者自身、この「マス思考」に囚われた時代に失敗を重ねてきました。統計学的、論理的には完璧なのに、成功しない。これは、量的調査から商品企画やマーケティング計画を行ってしまったため、エッジのない、妥協とも言える提案になっていたのだと考えています。言い替えれば、有効な「アイデア」が見えていなかったのです。

マーケティングにも、プレゼント選びと同じ側面があります。成功するマーケティングは、すべてを"個"客ベース(N1)で考え、その生活までを深く理解することから始まります。企画やマーケティングは徹底的にN1起点で、平均や最大公約数ではない、独自性のある「プロダクトアイデア」や「コミュニケーションアイデア」を突き詰めていくことが重要です。

一方で、マーケティングがプレゼント選びと違うのは、一人を喜ばせて終わってはいけないことです。「アイデア」をつかんだら、それが他の人にも有効なのかを量的調査やテストマーケットで検証して、投資を行います。また、実地以降にはその結果もたらされる顧客の行動変化や心理変化を評価し、学びを積み上げ、継続的な事業成長を実現しなければなりません。そこで、マクロレベルで顧客の変化を捉え、チャンスとリスクを量的に算定することも大事になります。つまり、マクロと、N1というミクロの両方の視点が欠かせないのです。

「絞り込むとニッチ化する」の誤り

一人の顧客に注目することを懸念する方は少なくありません。ほとんどの人が、「ニッチ過ぎて市場が狭い」「そんなリスクは負えない」と、絞り込むことを躊躇します。ですが、私たちの生活を作ってきた様々な商品やサービスのほとんどは「特定の誰か一人を喜ばせること・幸福にすること・便利になってもらうこと」が起点になっています。その特定の誰かが、それを作った本人そのものだったりします。「自分が欲しいものを作った」というエピソードは、商品開発の舞台裏の記事などでよく目にする話です。

実際、筆者がスマートニュースと並行して行っているコンサルティング事業などで、N1起点の考え方を紹介すると、特にオーナー会社の経営者の方々を中心に多くの共感をいただきます。例外なく、いずれも「自分が欲しいものをワガママに作ってきたら、会社が大きくなった」といった経緯でここまできた方々です。

逆説的ですが、徹底的にN1に絞り込むから強い独自性と便益=「プロダクトアイデア」を生み出せるのであって、絞り込まないから平均的で最大公約数的な提案や企画しか打てずに、鳴かず飛ばずの結果になるのです。一人に注目するからこそ、他の人にも響く可能性の高い、強い「アイデア」の手がかりが得られます。

【本記事のまとめ】

【1】マーケティング上の「アイデア」は、独自性と便益の組み合わせ

【2】「プロダクトアイデア」と「コミュニケーションアイデア」は異なる

【3】「プロダクトアイデア」の早期認知形成が強いブランドを創る