イノベーションへの解

クレイトン・クリステンセン 著

マイケル・レイナー 著

櫻井 祐子 翻訳

玉田 俊平太 監修

- 形式:

- 電子書籍

- 発売日:

- 2012年10月01日

- ISBN:

- 9784798126500

- 価格:

- 2,200円(本体2,000円+税10%)

- カテゴリ:

- 経営・マーケティング

- キーワード:

- #経営,#起業・開業,#人材・組織,#ビジネス教養

- シリーズ:

- Harvard Business School Press

『イノベーションのジレンマ』第2弾!

企業がイノベートし続けるための鍵がここにある!

※『イノベーションのジレンマ 増補改訂版』日本版の刊行20周年を記念して、カバーを新装しました。内容に変更はありません(2021年10月追記)

『イノベーションのジレンマ 増補改訂版』(弊社刊)では、

利益を最大化させる資源配分メカニズムが、

特定の状況下では最良企業を滅ぼすことを説明した。

それに対し、本書では、新事業を予測どおり

発展させる立場にあるマネージャーに指針を与える。

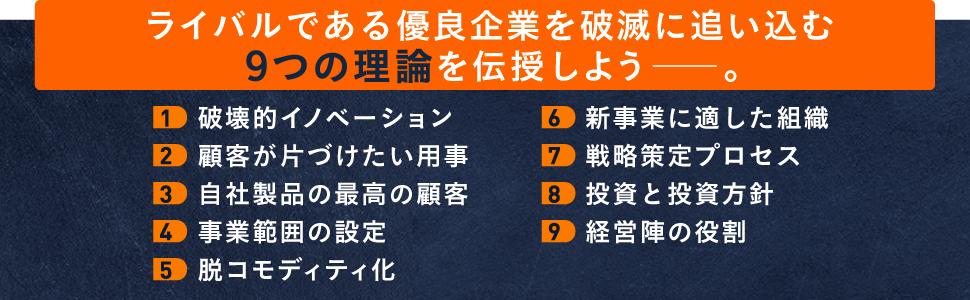

収益ある成長事業の構築とは、あまりにも膨大なテーマである。

そのためここでは、成長を生み出すために、

あらゆるマネージャーが下さなくてはならない、九つの意思決定に的を絞った。

これらはイノベーションのブラック・ボックスの

なかで成功するための重要な決定である。(本文より)

【原書タイトル】The Innovator's Solution

第一章 成長という至上命令

イノベーションはブラック・ボックスなのだろうか

イノベーションを方向付ける力

予測可能性は優れた理論からやってくる

本書の概要

第二章 最強の競合企業を打ち負かす方法

破壊的イノベーションのモデル

破壊的イノベーションの実例

成長を生み出す上で持続的イノベーションが果たす役割

破壊は相対的な概念である

破壊的ビジネスモデルは貴重な企業資産である

二種類の破壊

アイデアを破壊的イノベーションとして形成するための三つのリトマス試験

付録:図2-4に記載した企業の破壊的戦略の概要

第三章 顧客が求める製品とは

仰々しい市場細分化

状況ベースの区分を通じて、破壊の足がかりを得る

破壊を持続させるためのイノベーション

なぜ逆効果を招く方法で市場を細分化するのか

顧客はやりたくない用事には手を出さない

第四章 自社製品にとって最高の顧客とは

新市場型破壊

無消費への対抗が難しいのはなぜか

新市場の顧客に到達するには、破壊的チャネルが必要なことが多い

第五章 事業範囲を適切に定める

統合するか外注するか

製品アーキテクチャとインターフェース

「十分でない」世界には相互依存型アーキテクチャを

オーバーシューティングとモジュール化

相互依存型設計からモジュール型設計へ

再統合の推進要因

状況に調和したアーキテクチャ戦略をとる

ちょうど良いときにちょうど良い場所にいること

第六章 コモディティ化をいかにして回避するか

コモディティ化と脱コモディティ化のプロセス

コア・コンピタンスとROA最大化のデス・スパイラル

「十分良い」状況と「十分でない」状況、ブランドの価値

このモデルを通して自動車産業の将来を展望する

付録:魅力的利益保存の法則

第七章 破壊的成長能力を持つ組織とは

資源、プロセス、価値基準

能力の移動

破壊的な新事業に適した組織を選ぶ

新しい能力を生み出す

資源、プロセス、価値基準を買収する

過ちの代償

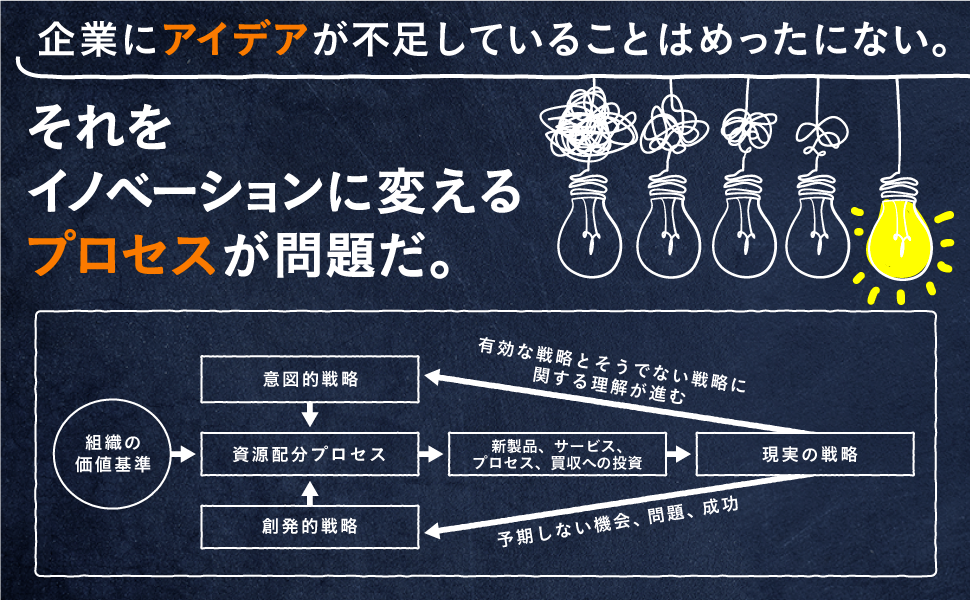

第八章 戦略策定プロセスのマネジメント

二種類の戦略策定プロセス

戦略策定プロセスでの資源配分が果たす重要な役割

戦略策定における資源配分

戦略策定プロセスを事業開発段階に合わせる

根本的に異なる二つの戦略プロセスを運営する

戦略プロセスにおける三つの重要なポイント

第九章 良い金もあれば、悪い金もある

不十分な成長から生じるですデス・スパイラル

成長投資のジレンマをどう乗り越えるか

潜在的失速点を知るためには、財務成果ではなくパターン認識を用いる

良い金が悪くなる前に投資方針を立ててしまう

第十章 新成長の創出における上級役員の役割

持続的世界と破壊的世界の橋渡しをする

経営陣関与の理論

お節介の大切さ

経営幹部なら誰にでも破壊的成長を先導できるのか

成長エンジンを作り出す

終章 バトンタッチ

お問い合わせ

内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。

正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや

その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。

利用許諾に関するお問い合わせ

本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。

書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。

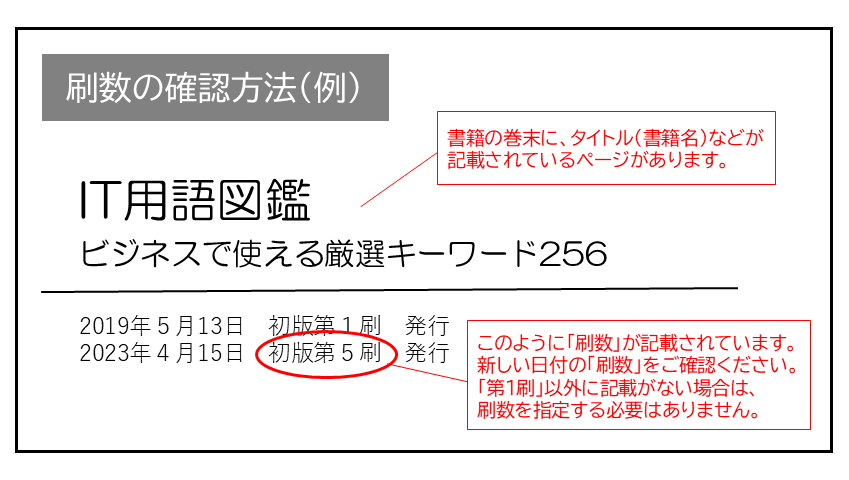

現在表示されている正誤表の対象書籍

書籍の種類:電子書籍

書籍の刷数:全刷

書籍によっては表記が異なる場合がございます

本書に誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

対象の書籍は正誤表がありません。

| ページ数 | 内容 | 書籍修正刷 | 電子書籍訂正 | 発生刷 | 登録日 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 002 10行目 |

|

20刷 | 済 | 1刷 | 2016.03.18 | ||||||

| 002 5行目 |

|

20刷 | 済 | 1刷 | 2018.04.20 | ||||||

| 014 最終行 |

|

20刷 | 済 | 1刷 | 2016.03.18 | ||||||

| 126 左から5行目 |

|

未 | 済 | 1刷 | 2025.04.22 | ||||||

| 126 左から2行目 |

|

18刷 | 済 | 1刷 | 2014.07.17 | ||||||

| 172 本文5行目 |

|

未 | 済 | 1刷 | 2021.02.01 | ||||||

| 177 最終行から2行目 |

|

10刷 | 済 | 1刷 | 2008.03.05 | ||||||

| 237 第7章 図7-1 Cの上 |

|

20刷 | 済 | 1刷 | 2018.04.20 | ||||||

| 274 11行目 |

|

17刷 | 済 | 1刷 | 2014.07.17 | ||||||

| 278 1行目 |

|

16刷 | 済 | 1刷 | 2014.04.25 | ||||||

| 311 注記 2行目 |

|

10刷 | 済 | 1刷 | 2008.03.05 | ||||||

| 325 3行目 |

|

18刷 | 済 | 1刷 | 2014.03.28 | ||||||

| 333 最終行 |

|

18刷 | 済 | 1刷 | 2014.03.28 |

KAZOO さん

2014-11-16

[イノベーションのジレンマ]の続編ですが、やはり前著と同様に非常に読みでがあると感じました。今回は題名通り「解」ということでどのような解決策を行っていくのかが示されています。様々なケースが示されており説得性があると思いました。

thinking_sketch_book さん

2014-02-05

★★★★★ イノベーションの起こし方が学術的にここまで研究されているものかという印象です。10年前に出版されたのに何故読まなかったのか残念でならない。一言で状況により理論を使い分けるものだといっても、いままでは手探りで対応していたと思う。しかし本書は少なくともその大枠を教えてくれるので無駄な行動をする確立が大きく減少するだろう。

手押し戦車 さん

2015-01-20

企業は最初は破壊的なイノベーションで機能が限定された低価格層で参入し破壊的イノベーションを起こし既存企業と高価格層まで競争し優良企業へと成長する。優良企業は過去の破壊的イノベーションの延長上で持続的なイノベーションを繰り返してしまい破壊企業が参入して来た時には製品がコモディティ化され高コスト型の企業になっていて低収益分野を切捨てた結果、低価格市場での競争が始まると高コスト型が足を引っ張り追加売上を得ると間接費が膨らみ競争力がなくなり高価格市場に戻ることになり似た様なコスト型の競合と競争し四面楚歌になる

.png)