心理教科書 公認心理師 出る!出る! 要点ブック+一問一答

- 形式:

- 電子書籍

- 発売日:

- 2019年04月24日

- ISBN:

- 9784798161846

- 価格:

- 2,640円(本体2,400円+税10%)

- カテゴリ:

- 福祉資格

- キーワード:

- #福祉資格,#ヘルスケア,#社会,#スキルアップ

- レーベル:

- EXAMPRESS

- シリーズ:

- 心理教科書

出題基準とブループリントを徹底分析!

効率学習をオススメします!

大変幅広い「公認心理師」の学習範囲から、

最低限おさえておきたいポイントを

効率的に学習できるよう

「要点ブック」と「一問一答(674問)」を

1冊にまとめた本です。

本書は、第1回試験に合格した執筆陣が

出題基準、ブループリント、そして

2回分の試験(第1回と、北海道追試)を

徹底分析し、後に続く皆様のため

試験対策用に書き下ろしました!

知識の整理に、直前対策に、

一発合格を狙う方の必携書です!!

●本書の特徴

・出題基準と同じ、24章で構成!

・1テーマを2~4ページに整理!

(サクサク読めて、見やすくわかりやすい)

・一問一答は、充実の「674問」!

・赤シートを使って、重要箇所の暗記にも!

・巻末に(試験に出る)公認心理師法を掲載!

第1章 公認心理師としての職責の自覚

1 公認心理師の役割

2 公認心理師の法的義務

3 情報の適切な取り扱い

第2章 問題解決能力と生涯学習

4 公認心理師としての資質向上

第3章 多職種連携・地域連携

5 多職種連携・地域連携

第4章 心理学・臨床心理学の全体像

6 心理学の学派

7 心の仕組みとその働き

8 臨床心理学の基本理念

9 臨床心理学のアプローチ

第5章 心理学における研究

10 心理学研究法の基礎

11 心理統計の基礎

12 多変量解析(1)

13 多変量解析(2)

第6章 心理学に関する実験

14 実験計画の立案

15 実験の分析とまとめ

第7章 知覚及び認知

16 知覚と認知

第8章 学習及び言語

17 学習と条件づけ

18 多様な学習のかたち

19 言語の理解

第9章 感情及び人格

20 感情喚起の機序と感情に関する理論

21 性格の類型-類型論

22 性格-特性論

第10章 脳・神経の働き

23 中枢神経系

24 末梢神経系(自律神経系)

25 高次脳機能障害

第11章 社会及び集団に関する心理学

26 社会における自己

27 社会における態度・認知・行動の理論

28 家庭・集団・文化と個人

第12章 発達

29 Piagetの発達理論

30 Vygotskyの発達理論

31 知能指数と知能の構造

32 アタッチメント(愛着)

33 ライフサイクル論

34 発達の遺伝と環境

35 高齢者の心理社会的課題

36 非定型発達と発達障害

第13章 障害者(児)の心理学

37 障害の分類

38 障害者支援

第14章 心理状態の観察及び結果の分析

39 心理アセスメント

40 質問紙法(1)

41 質問紙法(2)

42 作業検査法と発達検査

43 知能検査

44 投影法

45 描画法と神経心理学的検査

第15章 心理に関する支援(相談、助言、指導その他の援助)

46 精神力動アプローチ

47 認知行動アプローチ

48 人間性アプローチ

49 日本で生まれた心理療法とエビデンス・ベイスト・アプローチ

第16章 健康・医療に関する心理学

50 緩和ケア、グリーフケア

51 心と身体の健康(予防的アプローチ)

52 災害時の支援

第17章 福祉に関する心理学

53 福祉現場に生じる問題

54 心理社会的課題

55 児童福祉分野

56 家族支援

57 高齢者福祉(介護)

58 虐待(児童・高齢者・障害者・配偶者)

59 認知症

60 福祉領域における支

第18章 教育に関する心理学

61 教育現場における問題

62 教育現場における問題の背景

63 現代における学校

64 学校が抱える課題

65 学校現場における心理支援

第19章 司法・犯罪に関する心理学

66 少年の非行と処遇

67 司法制度の概要

68 家事事件と司法制度

69 刑事事件の制度と支援

70 司法領域の心理的支援

71 司法領域の精神障害

第20章 産業・組織に関する心理学

72 過労死、ハラスメント

73 キャリアとワーク・ライフ・バランス

74 ストレスチェックと職場復帰支援

75 就労支援、リワーク

76 ダイバーシティ

77 安全文化、組織文化

78 産業・組織における心理

79 組織におけるリーダーシップ

80 組織における支援体制

第21章 人体の構造と機能及び疾病

81 人体の正常構造と機能

82 主要な疾病

83 加齢、移植医療、再生医療

84 終末期ケア、精神腫瘍学、脳波検査

第22章 精神疾患とその治療

85 DSM-5、ICD-10の主な症状

86 認知症、薬物依存など(F0、F1)

87 統合失調症とその類縁疾患(F2)

88 気分(感情)障害(F3)

89 神経症性、ストレス関連障害など(F4)

90 摂食障害、睡眠障害、パーソナリティ障害など(F5、F6)

91 精神遅滞、発達障害関連(F7、F8、F9)

92 向精神薬

93 精神薬理学

94 精神科へ紹介すべき症状、地域移行、自助グループ

第23章 公認心理師に関係する制度

95 保健医療分野の法律(1)医療法と医療計画

96 保健医療分野の法律(2)精神保健福祉法

97 保健医療分野の法律(3)自殺対策基本法

98 保健医療分野の法律(4)地域保健法

99 福祉分野の法律、制度(1)

100 福祉分野の法律、制度(2)

101 教育分野の法律、制度

102 司法・犯罪分野の法律

103 司法・犯罪分野の制度

104 司法・犯罪分野の施設

105 労働基準法、労働安全衛生法

第24章 その他(心の健康教育に関する事項等)

106 心の健康に関する知識

巻末資料・公認心理師法

会員特典はこちら

書籍の購入や、商用利用・教育利用を検討されている法人のお客様はこちら

図書館での貸し出しに関するお問い合わせはよくあるお問い合わせをご確認ください。

利用許諾に関するお問い合わせ

本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。

書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。

お問い合わせ

内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。

正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや

その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。

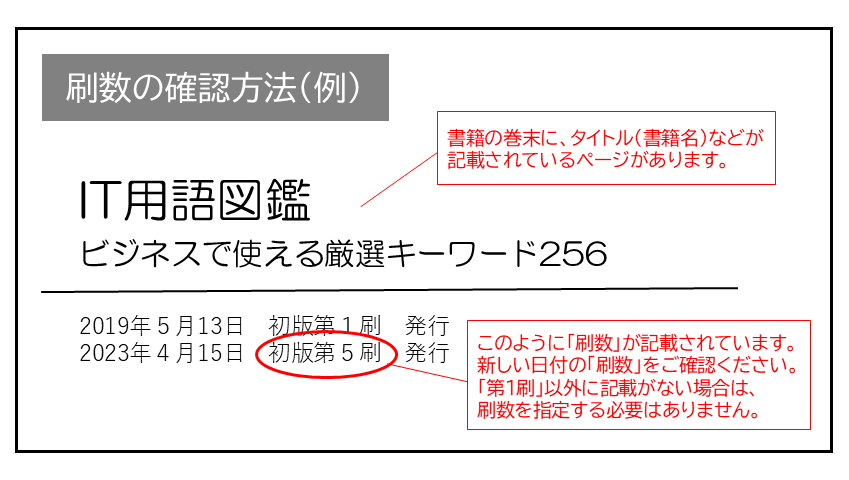

現在表示されている正誤表の対象書籍

書籍の種類:電子書籍

書籍の刷数:全刷

書籍によっては表記が異なる場合がございます

本書に誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

対象の書籍は正誤表がありません。

| ページ数 | 内容 | 書籍修正刷 | 電子書籍訂正 | 発生刷 | 登録日 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 011 一問一答の④の解説 |

|

2刷 | 済 | 1刷 | 2019.05.07 | ||||||

| 013 ●欠格事由 |

|

未 | 未 | 1刷 | 2021.03.09 | ||||||

| 021 「●多職種連携コンピテンシー」の6行目 |

|

未 | 未 | 1刷 | 2021.09.03 | ||||||

| 027 図「Wundtから広がる心理学」 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.11.08 | ||||||

| 027 図「Wundtから広がる心理学」 |

|

2刷 | 済 | 1刷 | 2019.05.07 | ||||||

| 030 「臨床心理学の成り立ち」本文1行目 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.06.13 | ||||||

| 031 見出し「生物-心理-社会モデル」の本文4行目 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.11.08 | ||||||

| 035 章末問題・4章 解説(7) |

|

未 | 未 | 1刷 | 2022.05.25 | ||||||

| 037 表「観察法のまとめ」の「評定尺度法」のデータ |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.07.17 | ||||||

| 043 一問一答①の解説 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.06.25 | ||||||

| 060 ●古典的条件づけ |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.11.29 | ||||||

| 061 図「●三項随伴性の流れ」 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.05.31 | ||||||

| 061 「強化のマトリクス」の本文2行目 |

|

2刷 | 済 | 1刷 | 2019.05.07 | ||||||

| 063 図<回避学習> |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.06.17 | ||||||

| 064 「語彙獲得」の表の「事物全体制約」 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2020.01.15 | ||||||

| 066 章末問題の⑤ |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.05.31 | ||||||

| 067 章末問題の解説⑤ |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.05.31 | ||||||

| 076 「●神経系の分類」の図 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2020.01.16 | ||||||

| 076 図「神経系の分類」の「中枢神経系」 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.06.07 | ||||||

| 083 「遂行機能障害」の本文2行目 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.05.27 | ||||||

| 085 表「主な脳・神経系の検査」の「CT/コンピュータ断層撮影」2行目 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.05.27 | ||||||

| 085 表「主な脳・神経系の検査」の「fMRI/機能的核磁気共鳴画像法」「PET/陽電子断層撮影」「SPECT/単光子断層撮影」の文中 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.05.27 | ||||||

| 086~087 章末問題⑬と解説 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.07.10 | ||||||

| 088 下から8行目 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.05.20 | ||||||

| 091 表「様々な認知の歪み」の「寛大効果」 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.05.15 | ||||||

| 093 図「生態学的システム論」 |

|

2刷 | 済 | 1刷 | 2019.05.09 | ||||||

| 094 問題③ |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.06.13 | ||||||

| 097 表 ●4つのPiagetの発達期(発達段階)「感覚運動期」の<この時期の特徴> |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2020.01.24 | ||||||

| 097 表 ●4つのPiagetの発達期(発達段階)「前操作期」の<この時期の特徴> |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2020.01.24 | ||||||

| 100 偏差知能指数の算出公式 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.06.21 | ||||||

| 100 見出し「知能指数」の本文2行目 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.05.20 | ||||||

| 119 一問一答 問題① |

|

未 | 済 | 1刷 | 2020.05.29 | ||||||

| 121 解説⑤ |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.06.13 | ||||||

| 126 「BDI(ベック抑うつ尺度)」の3行目 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.07.16 | ||||||

| 126 小見出し「BDI(ベック抑うつ尺度) |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2020.02.03 | ||||||

| 127 一問一答⑤の解説 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.07.16 | ||||||

| 127 一問一答⑤の問題 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2020.02.03 | ||||||

| 128 見出し「ベンダー・ゲシュタルト・テスト」の本文6行目 |

|

未 | 未 | 1刷 | 2021.01.04 | ||||||

| 130 ページ最後の行 |

|

2刷 | 済 | 1刷 | 2019.05.07 | ||||||

| 152 「●被災者のこころの状態の経過」の下向き矢印の先 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.11.25 | ||||||

| 165 一問一答③の解説 |

|

未 | 未 | 1刷 | 2021.03.10 | ||||||

| 177 上から3行目 |

|

未 | 未 | 1刷 | 2022.10.27 | ||||||

| 189 「犯罪被害者支援の活動」本文3-4行目 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.06.05 | ||||||

| 190 「家庭裁判所調査官の役割」7行目 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.06.07 | ||||||

| 194 囲みの見出し「●保護観察官と保護司の役割」 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.11.25 | ||||||

| 203 「ワーク・ライフ・バランス」7行目 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.06.19 | ||||||

| 204 「ストレスチェックの実施体制」本文3行目 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.07.10 | ||||||

| 206 表「就労支援の種類」の「就労継続支援B型」 |

|

2刷 | 済 | 1刷 | 2019.05.07 | ||||||

| 207 一問一答の②の解説 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.05.08 | ||||||

| 209 「●社会内処遇の様々な施設」の表 |

|

未 | 未 | 1刷 | 2021.09.07 | ||||||

| 215 「状況即応理論(コンティンジェンシー論)」の本文4行目 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.05.15 | ||||||

| 223 表「甲状腺機能異常」の「甲状腺機能亢進症(バセドウ病)」の内容 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.07.05 | ||||||

| 240 下から4-5行目 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.06.07 | ||||||

| 241 一問一答①の解説 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.06.07 | ||||||

| 247 囲み「ここが重要」の本文3行目 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.12.20 | ||||||

| 251 表「新規抗うつ薬の種類と名前」3行目 |

|

未 | 済 | 1刷 | 2020.04.06 | ||||||

| 257 本文上から3行目 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.07.03 | ||||||

| 257 一問一答の③の解説 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.07.05 | ||||||

| 263 「精神医療審査会」の3つめの「・」 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.07.10 | ||||||

| 264 表の「措置入院」の「内容」3つめの「・」 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.07.10 | ||||||

| 271 本文1~2行目 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.06.19 | ||||||

| 272 表内の「早期発見の義務」(3か所) |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.07.03 | ||||||

| 276 表「犯罪が法律上成り立つ3要件」の2行目 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.06.28 | ||||||

| 277 「ストーカー規制法」本文4行目 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.06.17 | ||||||

| 277 「医療観察法」の本文5行目 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.07.05 | ||||||

| 285 表「予防の対象」 |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.07.10 | ||||||

| 287 章末問題 解説⑩ |

|

3刷 | 済 | 1刷 | 2019.06.19 | ||||||

| 290 第3条1項 |

|

未 | 未 | 1刷 | 2021.03.09 | ||||||

| 308 問題9、解説9 |

|

未 | 未 | 1刷 | 2021.09.07 |

まろすけ さん

2019-08-05

やっと試験が終わった・・。今回(第二回)は午後試験が、なにごとですか?ってくらい急に難解というか斬新すぎて、いろんな出版社から出てた試験対策本の評価はしづらい感じです。しかしまあ僕個人としては、過去問集を抜きにした対策本としては、3冊ほど試してみたなかではダントツ本書がベストでした。各概念の詳細な解説はないので、とりあえず要点を広く浅く詰め込むための本ですけど、知識さえあれば確実に取れる問題がこの本のおかげでだいぶ取りこぼさずにすみました。さてあとは結果をドキドキしながらゆっくり待つか。

.png)